「面倒だから」はありえない。

近年、車椅子移動車の交通事故において、車いす乗員が他の乗員よりも重症化することが社会問題になっています。

例えばJAF公表データでは、報道された事故だけでも2019年から2023年4年間で8件あります。

| 日時 |

事故概要 |

| 2019年4月 |

福岡県でトラックと衝突し、利用者2名が死亡。 |

| 2019年9月 |

福岡県で電柱に衝突し、利用者2名が死亡 |

| 2020年6月 |

佐賀県で水路に転落し、利用者3人が死亡、1人が重傷 |

| 2021年11月 |

大分県でトラックに衝突し、利用者1人が死亡 |

| 2022年3月 |

新潟県で軽自動車と衝突し、利用者1人が死亡 |

| 2022年8月 |

大阪府で集合住宅のブロック塀に衝突し、利用者1人が死亡、運転手が重傷 |

| 2022年11月 |

岡山県でガードレールに衝突し、利用者1人が死亡 |

| 2023年1月 |

京都府で2人乗りバイクに衝突し、バイクの少年が死亡、もう一人は重体 |

デイサービスの送迎中に関する死亡事故ニュース(出典/JAF) https://jaf-training.jp/column/careworker-transfer/

確かに私自身もテレビやネット報道で、介護施設の送迎車が事故を起こしたという記事を見かけることがあります。

消費者庁は2025年7月に、車椅子移動車の事故において、他の同乗者よりも車いす乗員のほうがより重傷になることを問題視し、その原因などの調査を行うと発表しました。

消費者庁は、主に以下の2点を重傷化の要因と仮定しています。

シートベルトについては前回のブログで話してきましたので、今回は車いすの固縛について考えてみたいと思います。

①車いすごと自動車に乗車すること自体の危険性と防ぐための安全運転

まず大前提として、車いすごと自動車に乗ること自体が普通に座席に座るよりも危険である、という認識は持っていてよいと思います。皆さんは自家用車の座席を外して持ったことがあるでしょうか?また、座席を分解して中身を見たことがある方はいらっしゃるでしょうか?自動車用の座席は、おうちのソファー等とは全く異なる構造をしています。非常に重く(多分一般的な女性では持ち上げられない)非常に複雑な構造をしています。素人が見てもなぜこういう構造なのか分からないほど最先端の衝突安全性が追及された部品なのです。それはなぜか?事故時の乗員の傷害を出来るだけ少なるよう、衝突時の衝撃吸収など、ソファーには不要な要素が詰まっているからです。それでも事故が起きれば乗員はケガをしたりしますが、実はその怪我の大きさは、純正の座席の構造の恩恵を受けています。

ですから個人的には、自力で純正座席に座れるのであれば、時間がかかっても座席へ移乗してもらうべきだと考えています。

他方で車椅子はどうでしょうか?純正の座席のような構造は持っていません、はっきりいってただの椅子です。これでは事故が起きた時、他の乗員よりも重傷化することはさけられないのです。車椅子は基本的にパイプフレーム構造で、ほぼすべてが脇腹付近にパイプがあります。ちょっとした衝撃でも、身体とパイプが衝突して、ろっ骨や内臓をを損傷する。このようなことはお年寄りや障碍者だけでなく、健康な人であっても起きます。

では、このような避けられない事故や車いす乗員の重症化を出来るだけ防ぐ方法はないのか?そこを消費者庁は考えていると思います。

しかし、もっと根本的な解決方法もあるのではないでしょうか。それは、ドライバーが事故を起こさないことに他なりません。

介護や障害者福祉の現場で送迎ドライバーとして働いていらっしゃる方々が、どれほど安全運転に気遣っているか?残念ながら私はその点を懸念するのです。

また安全運転を心がけたくても、時間に追われたり、早く送迎するように施設から要求されれば、安全運転をしたくてもできない。こんな状況が日本の介護福祉の現場で起きているに違いない。私はそう感じています。

私ごとになってしまいますが、私はもう40年以上自動車を運転し、そのほとんどが運転をベースにした仕事についてきました。タクシー乗務員を9年間した経験もありますが、未だかつて事故を起こしたことは一度もありません。それはなぜか?答えは簡単です。

「絶対に事故は起こさない」

という決意と実践を、毎日ハンドルを握る前に自分に言い聞かせているからです。運転がうまいわけでもなく、運動神経が発達しているわけでもありません。この決意と実践。私はここで、全国で送迎業務を行っているドライバーの皆さんに問いかけたいと思います。

「あなたもそうしていますか?」

さあ、あなたはこの問いにどう応えるでしょうか?

何も考えもせず、ドアを開けてキーをひねり、エンジンをかけて出発する。こんなことでは安全運転を実践することは不可能です。

送迎ドライバーは、今説明した通り、根本的に弱い立場の人を乗せる仕事なのだ。という認識を持ってほしいと切に願っています。

②道路運送車両法上の車椅子固定とは?

道路運送車両とは、簡単に言えば車検制度のことです。道路運送車両法には自動車の安全基準が定めれrていて、その基準を満たした自動車だけが車検を通ります。

車椅子に乗った乗員を運ぶことができる自動車を法律では「車椅子移動車」と呼びます。これは、いわゆる特殊用途に分類される車検制度上のカテゴリーです。例えば救急車や消防車、建設機械、キャンピングカーなどと同じに分類されます。従って車椅子移動車は原則8ナンバーになります。

8ナンバーの登録を行うにあたっては、車検時に色々な検査が行われます。自動車メーカーが販売する自動車であれば複雑ではありませんが、中古車を買って、車椅子移動車へ改造したときなどは、色々と面倒な検査を受けなければなりません。その中でも車椅子の固定方法は一番重要な点になります。以下に道路運送車両の規定をご紹介します。、

- 車いす移動車の構造要件「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて

1 車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。

2 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。

3 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有する

こと。

4 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ

所以上設けられていること。

5 4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。

6 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安

全装備を有すること。

7 物品積載設備を有していないこと。

あれっと思う方がいるかもしれません。実は基準と言っても、特別に数値が設定されているわけではありません。

この問題こそが、車椅子移動車の固縛を曖昧にしている基になっている。これは私の見解です。

実は車椅子子固縛の方法、取り付け基準は実に曖昧で、例えば車椅子を固定するためのロープやベルトを車体のどこと結べばいいのか?どんな方法で結べばいいか?の基準は存在しません。例えばこんな事例があります。

この写真は、車体側の固定ロープの固定箇所ですが、車体構造部と全くつながっていない市販のD型リングアンカーを、床に敷いたベニヤ板に取り付けてあるだけです。これでは、事故時に車椅子を固定し続けることは不可能です。しかしこれが許される制度が今も生き続けています。

自動車メーカー製の車椅子移動車の車体側のベルト固定場所は、必ず車体底部などに穴をあけて、直接車体と接合させていますから安心ですが、DIYや一部の改造業者は、この抜け穴を使って改造する事例があります。

あえて簡単な固縛を選ぶ罪深さ

今まで、車検制度上の車椅子移動車の基準のあいまいさについて話してきました。しかし介護や福祉の現場では、自動車メーカーが売っている福祉車両を使うことが多いと思います。従ってこのような危険な固縛方法は使わない。しかし、どうやら一部の施設では、自動車に備わった固縛方法を使わず、上記の写真のようなものを取り付けて、利用者の車いすを固定している事例があることを私たちは把握しています。そしてその理由の最たるものが、「正規の固縛方法だと面倒で乗り降りに時間がかかる」というものです。あるアンケートでも、送迎担当者が固縛に時間がかかりすぎる。面倒。と答えた方がかなりの割合でいました。

これは本当に無責任です。

しかし、あえて簡単な方法を見つけて送迎の現場で行うのは、ドライバーの意思というよりも、施設が容認しているからだ。とも言えるでしょう。送迎の時間が伸びれば人件費も増える。よくある話です。

車椅子の固縛は、車いす乗員が、事故発生時に車内で移動することがないためであり、さらに言えば車外放出という最悪の事態を避けるためにあります。

車椅子の固縛が面倒で嫌だ。もしそうお考えになられるのでしたら、その仕事はやめて別の仕事に従事したほうが、利用者の益になるでしょう。

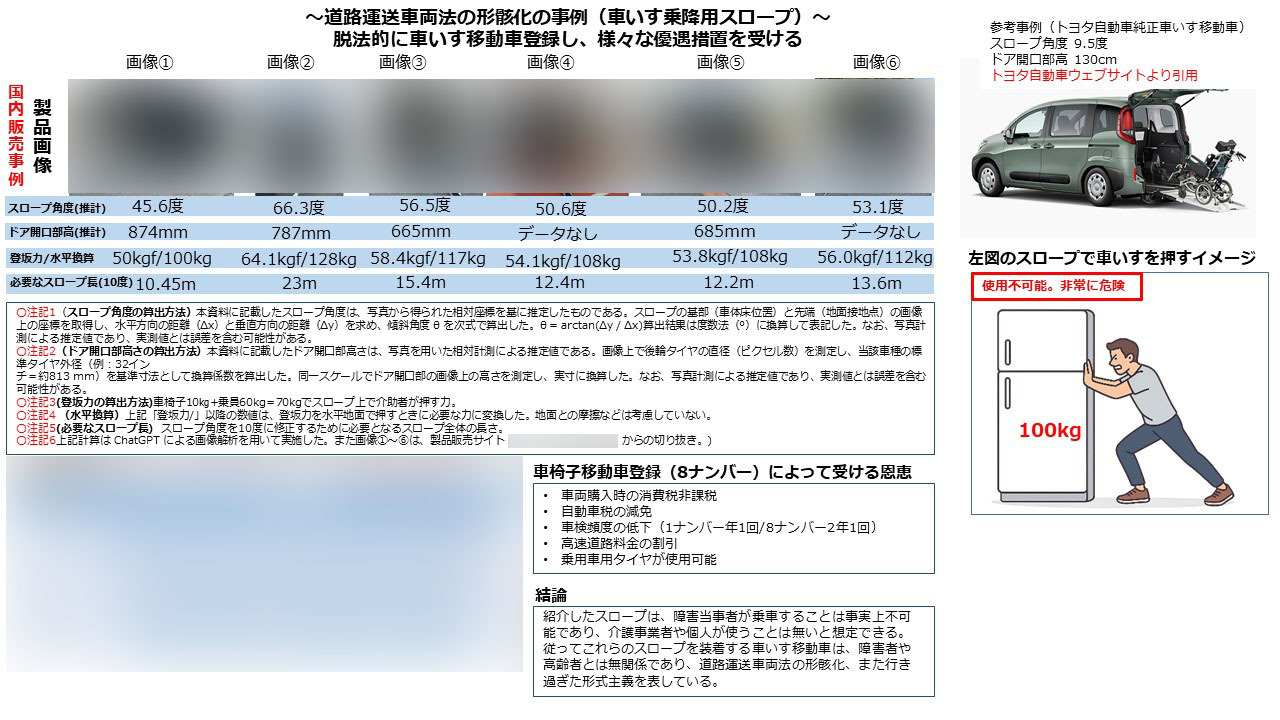

次回はスロープについて、また脱法的な車椅子移動車登録についてお話ししたいと思います。

理事長